数字化转型成熟度模型培训评估贯标认证 构成、主要视角、五档十级 T/AIITRE10004

关于数字化转型成熟度评估的详细解读,主要探讨了数字化转型的背景、意义、关键技术、成熟度模型及其评估分析框架。以下是核心内容:

数字化转型背景:

数字经济发展:数字经济的快速发展使企业数字化转型成为必然趋势。

消费者需求变化:消费者对产品和服务的高要求促使企业通过数字化转型来满足。

全球化竞争加剧:数字化转型提升企业在全球竞争中的优势。

数字化转型意义:

效率与生产力提升:通过数字技术实现业务流程自动化和智能化。

竞争力增强:数字化转型使企业在全球竞争中占据优势。

服务质量提高:满足消费者对产品和服务的高要求。

创新能力提升:激发企业的创新潜力,占据市场优势。

关键技术:

云计算技术:提供高效、安全、可靠的计算和存储服务。

大数据技术:帮助企业分析和挖掘数据,提升决策能力。

人工智能技术:实现业务流程的自动化和智能化。

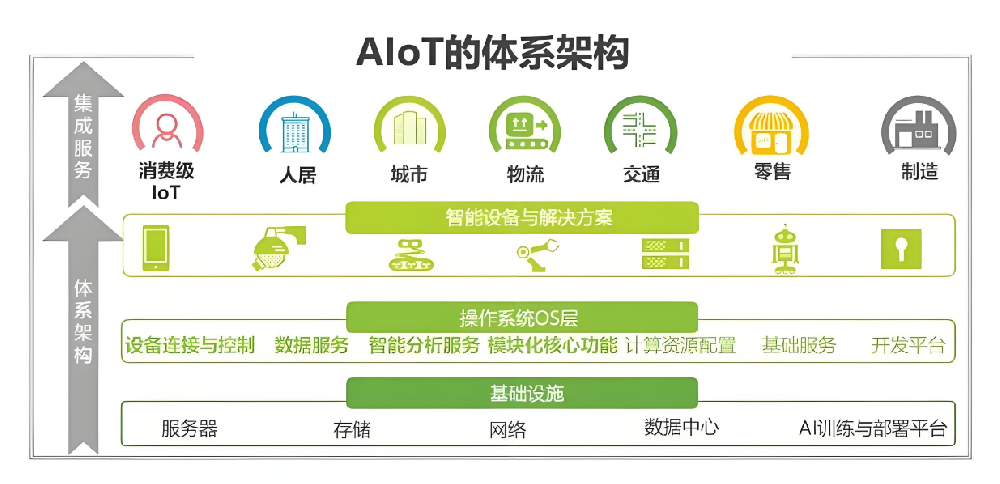

物联网技术:实现设备之间的互联互通,提升生产效率和管理水平。

主管部门:

数字化转型贯标工作委员会(数工委):负责数字化转型贯标评估的统一管理、监督和综合协调。

中国电子信息行业联合会数字企业和首席数据官分会:构建首席数据官制度体系,加速产业数字化转型。

数字化转型成熟度模型:

模型来源与构成:基于国际标准及国内标准研制,多维度度量评判数字化转型成熟度。

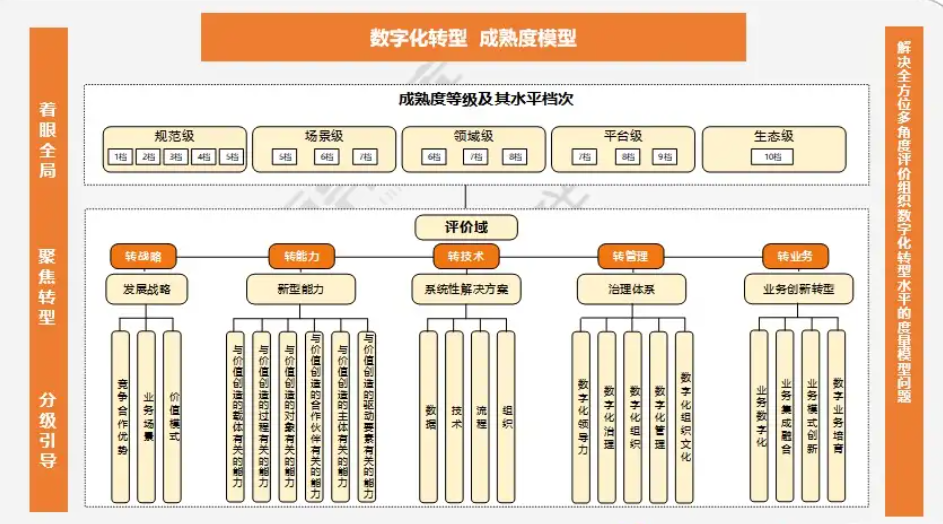

主要视角:发展战略、新型能力、系统性解决方案、治理体系、业务创新转型。

五级十档:规范级、场景级、领域级、平台级、生态级,并细分为十个水平档次。

成熟度模型与其他模型的关系:

两化融合管理体系升级版:强调系统构建数字化转型全过程管理制度和机制。

智能制造能力成熟度模型:聚焦于制造业企业的生产制造领域。

数据管理能力成熟度模型(DCMM):聚焦于企业的数据管理领域。

工业互联网平台贯标:聚焦于工业互联网平台的技术和业务支撑能力。

数字化转型评估分析框架:

企业整体评估:全面评估企业的数字化转型状况。

业务数字化评估:包括流程智能化体系、经营管理数字化体系等。

数字化平台评估:从技术、运营、安全等视角评估数字化平台。

云边端数字化评估:包括分布式算力体系、边缘计算体系等。

企业的数字化转型是指企业在信息化、网络化、智能化的基础上,通过数字技术的应用,实现业务流程、组织架构、管理模式、服务方式等方面的全面升级和转型。数字化转型是企业在数字经济时代的必然选择,也是企业实现可持续发展的关键。

一、数字化转型概况

(一)数字化转型的背景

1、数字经济的快速发展,数字技术的应用已经深入到各个行业领域,企业数字化转型已经成为企业发展的必然趋势。

2、消费者需求的变化,消费者对于产品和服务的要求越来越高,企业需要通过数字化转型来满足消费者的需求。

3、全球化竞争的加剧,数字化转型可以提高企业的竞争力,使企业在全球化竞争中占据优势。

(二)数字化转型的意义

1、提高企业的效率和生产力,通过数字化技术的应用,可以实现业务流程的自动化和智能化,提高企业的效率和生产力。

2、提高企业的竞争力,数字化转型可以提高企业的竞争力,使企业在全球化竞争中占据优势。

3、提高企业的服务质量,数字化转型可以提高企业的服务质量,满足消费者对于产品和服务的要求。

4、提高企业的创新能力,数字化转型可以提高企业的创新能力,使企业在市场竞争中占据优势。

(三)数字化转型的关键技术

云计算技术,云计算技术可以提供高效、安全、可靠的计算和存储服务,为企业数字化转型提供支持。

大数据技术,大数据技术可以帮助企业分析和挖掘数据,提高企业的决策能力和创新能力。

人工智能技术,人工智能技术可以帮助企业实现业务流程的自动化和智能化,提高企业的效率和生产力。

物联网技术,物联网技术可以实现设备之间的互联互通,提高企业的生产效率和管理水平。

(四)主管部门

数字化转型贯标工作委员会(简称“数工委”)是在工业和信息化部信息技术发展司指导下,依托中国电子信息行业联合会数字企业和首席数据官分会组建的工作组织。数工委主要负责全国范围内数字化转型贯标评估工作的统一管理、监督和综合协调。数工委秘书处设在中信联。

中国电子信息行业联合会数字企业和首席数据官分会,旨在聚焦数字企业建设,构建首席数据官制度体系,加速产业数字化转型进程,助力数字经济高质量发展。分会秘书处设在中信联。

(六)数字化转型是关乎企业生存和长远发展的必答题

数字化转型是深化应用新一代信息技术,激发数据要素创新驱动潜能,建设提升数字时代生存和发展的新型能力,加速业务优化、创新与重构,创造、传递并获取新价值,实现转型升级和创新发展的过程。加速推进数字化转型是企业创新发展、产业转型升级和经济高质量发展的必由之路。

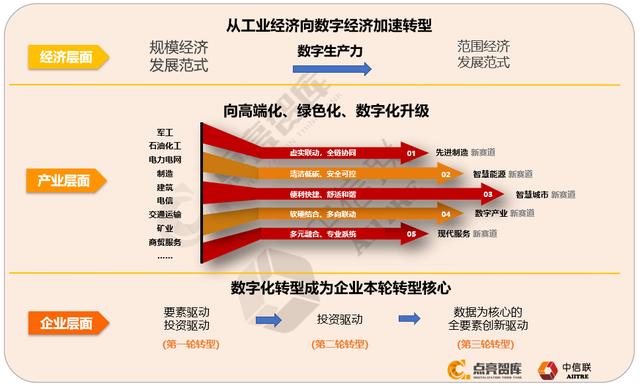

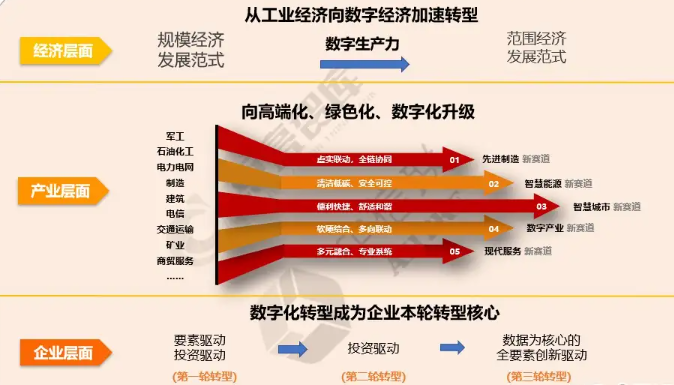

在经济层面,全球经济正加速从工业经济向数字经济转型过渡,数字生产力正驱动经济发展形态从以专业化分工为核心的规模经济向以多样化创新为核心的范围经济转变。

在产业层面,数字化转型正推动传统产业向高端化、智能化、绿色化升级,先进制造、智慧能源、数字产业、现代服务等新模式新业态新赛道加速孕育,有效促进我国产业发展的质量变革、效率变革、动力变革。

在企业层面,企业发展的核心驱动力已逐步由要素驱动、投资驱动转变为以数据为核心的全要素创新驱动,基于数据打通企业业务链条、重构企业发展模式和组织形态,实现数字化转型已成为当下企业创新发展的关键核心。

(七)我国数字化转型整体处于启动阶段

根据点亮智库&中信联发布的《企业数字化转型成熟度发展报告(2022)》,截至2022年,全国仅有7.1%的企业进入了实质性转型阶段,超过90%企业的数字化转型工作重心,在于通过信息技术应用实现业务的规范化运行与管理,提升可管可控水平。

(八)成熟度贯标是系统推进数字化转型的有效抓手

开展成熟度贯标,对于各级政府而言,可形成一套以成熟度贯标引领推进企业分级分类发展的工作抓手,基于贯标评估结果更加有针对性制定分级分类支持政策,提升精准施策水平;对于行业组织而言,能够有效推动行业企业加快实现分级分类发展,基于贯标结果为行业管理和服务等相关工作提供决策依据,提升精准引导水平;对于贯标企业而言,成熟度贯标有助于引导企业全面认知和科学掌握数字化转型规律,提升全员转型共识,通过精准定位自身数字化转型发展阶段,系统谋划数字化转型发展路线图,逐级提升数字化转型水平与能力。

二、数字化转型成熟度贯标内容

数字化转型成熟度贯标以《数字化转型成熟度模型》(T/AIITRE10004—2023)为依据,该标准规定了数字化转型成熟度模型构成、不同成熟度等级与水平档次要求。

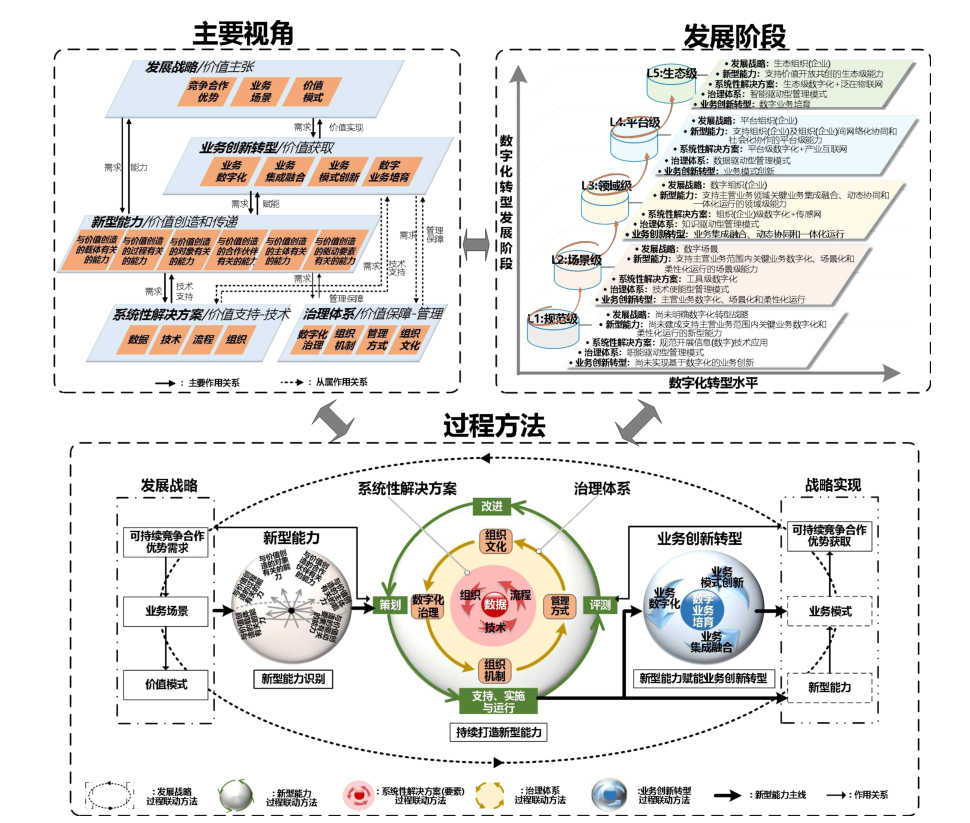

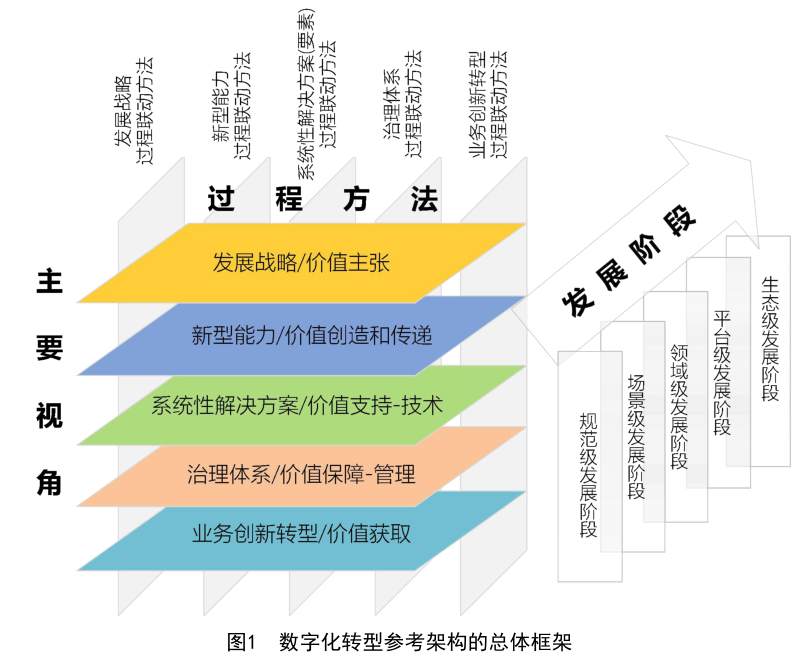

(一)数字化转型成熟度模型的来源与构成

数字化转型成熟度模型标准基于《产业数字化转型评估框架》(ITU-TY.4906)、《企业数字化转型过程中可持续竞争能力建设方法论》(ITU-TYSuppl.52)等国际标准,《两化融合数字化转型价值效益参考模型》( GB/T23011)以及《数字化转型参考架构》(T/AIITRE10001)等系列标准研制,遵循数字化转型本质规律和系统性要求,构建了一套多维度度量评判、全方位引导提升企业数字化转型成熟度等级和水平档次的参考模型。

该标准兼具科学性、系统性和实用性,对数万家企业以价值为导向、能力为主线、数据为驱动系统开展转型的共性规律和最佳实践进行了总结提炼,从转战略、转能力、转技术、转管理、转业务等方面系统引导企业分级分类发展,可适用于各种行业、各种类型、各种规模的组织,并已经经过了大量企业实践的检验与认可。

(二)数字化转型成熟度模型的主要视角

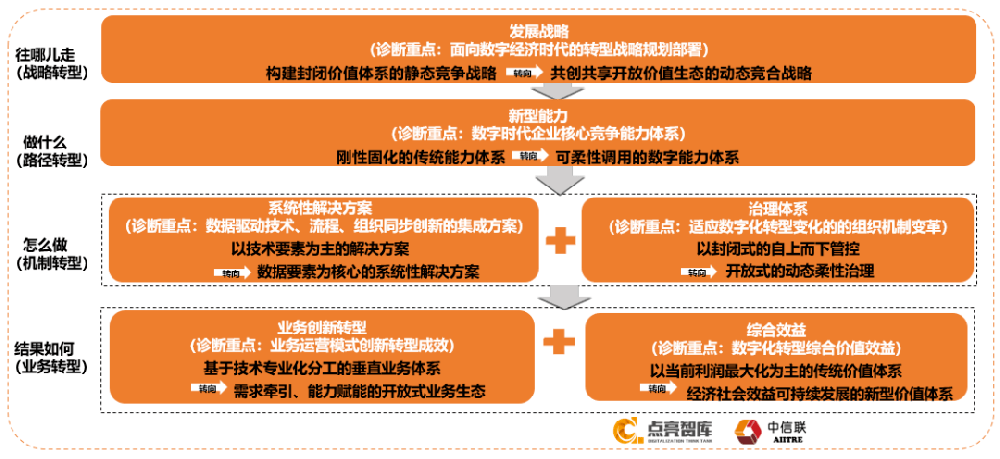

数字化转型成熟度按照“往哪走”“做什么”“怎么做”“结果如何”等思路,引导企业围绕数字化转型发展战略、新型能力、系统性解决方案、治理体系、业务创新转型等方面系统推进转型,其中:

发展战略方面,重点引导企业开展面向数字时代的转型战略规划部署,应对日益复杂多变的内外部环境,增强竞争优势的可持续性和战略的柔性,重塑价值主张,由构建封闭价值体系的静态竞争战略转向共创共享、开放价值生态的动态竞合战略。

新型能力方面,重点引导企业构建数字时代核心竞争能力体系,基于企业自身能力的模块化、数字化、平台化,实现能力与业务的有效解耦,强化对价值创造和传递的支持,由刚性固化的传统能力体系转向可柔性调用的数字能力体系,提升应对不确定性的综合本领。

系统性解决方案方面,重点引导企业围绕新型能力建设,实施以数据驱动技术、流程、组织同步创新的集成方案,着力改变推进数字化转型“治标不治本”的现象,坚持系统观念,协同推进技术创新和管理变革,由技术要素为主的解决方案转向数据要素为核心的系统性解决方案。

治理体系方面,重点引导企业开展适应数字化转型变化的组织机制变革,从数字化领导力、数字化治理、组织机制、管理方式、组织文化等方面,建立与数字化转型相匹配的治理体系,由封闭式的自上而下管控转向开放式的动态柔性治理,持续推进管理模式变革。

业务创新转型方面,重点引导企业以能力赋能业务模式创新转型,加快由专业化分工的垂直业务体系转向需求牵引、能力赋能的开放式业务生态,建立可持续发展的新型价值体系,持续拓展价值增长新空间。

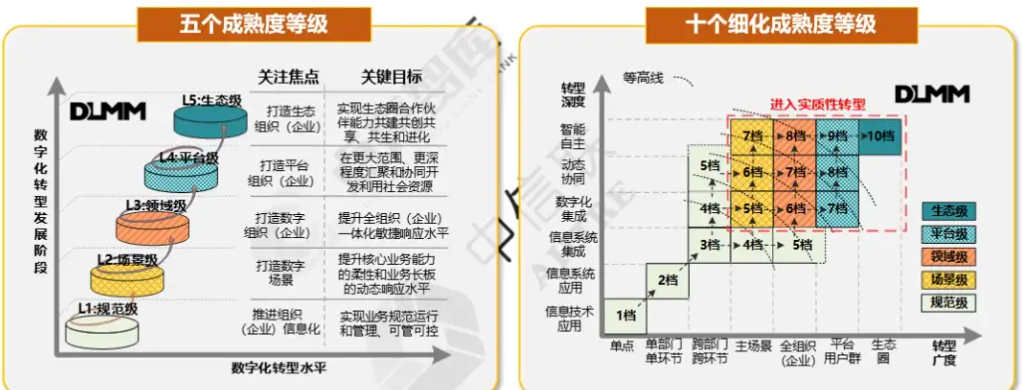

(三)数字化转型成熟度模型的五级十档

数字化转型成熟度模型将企业数字化转型成熟度分为规范级、场景级、领域级、平台级、生态级五个等级。其中:

规范级主要聚焦推进企业信息化,实现业务的规范运行和管理,提升可管可控水平;场景级主要聚焦打造数字场景,提升企业核心业务能力的柔性和业务长板的动态响应水平;领域级主要聚焦打造数字企业,提升全企业一体化敏捷响应水平;平台级主要聚焦打造平台企业,在更大范围、更深程度汇聚和协同开发利用社会资源;生态级主要聚焦打造生态组织,实现生态圈合作伙伴能力的共建、共创、共享、共生和进化。

在此基础上,依据数字化转型的不同广度和不同深度,将五个成熟度等级进一步细分为十个水平档次,帮助企业更加精准定位数字化转型发展的程度和水平,制定差异化转型路线图。

服务热线

服务热线