中国在ESG(环境、社会、治理)领域的政策推进和标准制定正在加速,但目前ESG管理体系尚未成为强制性国家标准。以下是关键分析及未来展望:

1. 现状与政策背景

双碳目标驱动:中国提出“碳达峰、碳中和”目标后,ESG中的环境(E)维度成为政策重点,相关环境信息披露要求已在部分行业(如电力、钢铁)试点。

现有政策框架:

证监会要求部分上市公司披露环境信息(2021年修订的《上市公司信息披露管理办法》)。

国资委要求央企上市公司2023年起全面披露ESG专项报告。

中国人民银行推动绿色金融标准,如《绿色债券支持项目目录》。

行业与地方先行:部分行业(如银行业)已发布ESG指引(如《银行业金融机构绿色金融评价方案》),深圳、上海等地试点企业ESG信息披露。

2. 国家标准制定进展

标准化进程:

全国金融标准化技术委员会正在研究ESG评价体系标准。

2023年《企业ESG披露指南》团体标准发布(非强制),为国家标准提供参考。

生态环境部牵头制定环境信息披露相关标准,可能成为ESG国家标准的一部分。

挑战与考量:

国际接轨与本土化平衡:需协调国际标准(如ISSB、GRI)与中国发展阶段特点,例如对中小企业差异化要求。

部门协同难度:ESG涉及生态环境部、央行、证监会、国资委等多部门,标准整合需时间。

3. 国际趋势影响

欧盟CSRD:2024年生效的《企业可持续发展报告指令》将影响对欧出口企业,倒逼国内标准提升。

ISSB全球标准:国际可持续准则理事会(ISSB)2023年发布标准,中国可能选择性采纳,避免与国际市场脱节。

4. 未来展望与可能性

分阶段推进:

短期(1-3年):完善环境(E)维度强制性披露标准,社会(S)和治理(G)以指引为主。

中期(3-5年):出台ESG整合性国家标准(推荐性),鼓励企业采用。

长期(5年以上):在央企、上市公司等关键领域逐步转为强制性要求。

差异化实施:可能按企业规模(如营收超10亿)、行业(高污染、金融等)分层要求。

5. 企业应对建议

提前布局:参考《企业ESG披露指南》(T/CERDS 2-2022)建立内部体系。

关注地方试点:如深圳《ESG评价指南》已纳入社会治理维度,可能反映未来国标方向。

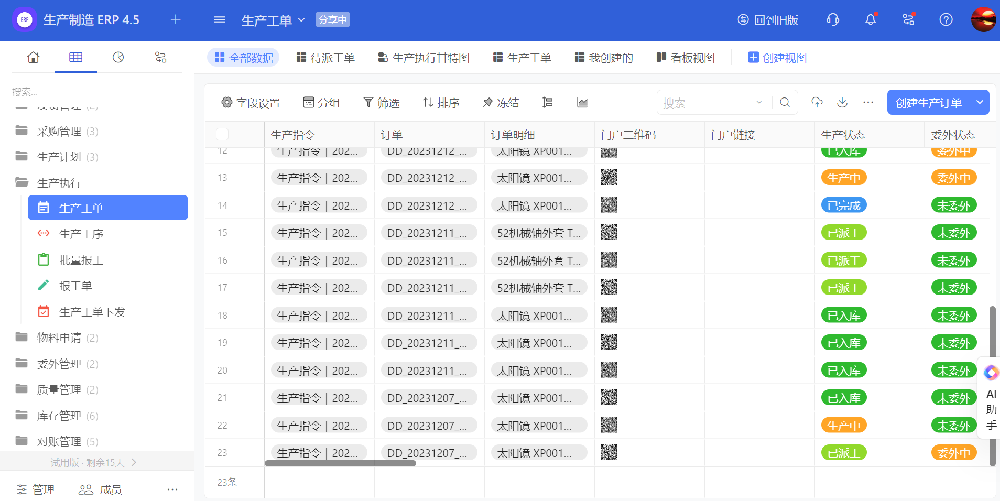

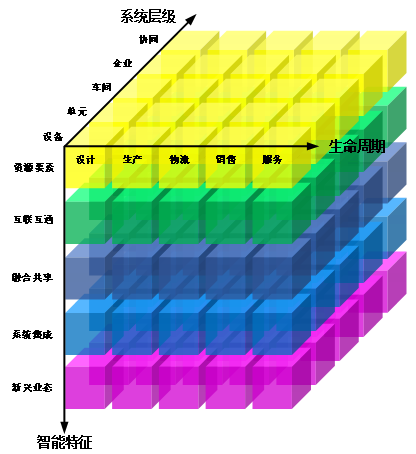

数字化工具:利用工信部推广的工业互联网平台收集ESG数据,降低合规成本。

结论:ESG管理体系成为国家标准是大概率事件,但路径可能是“环境先行、分步强制”。企业需密切关注政策动态,优先构建环境数据监测能力,同时逐步完善治理结构和社会责任机制,以应对未来的合规要求与市场期待。

政策推动

多部门联合发布相关文件:市场监管总局会同中央网信办、国家发展改革委等18部门联合印发了《贯彻实施〈国家标准化发展纲要〉行动计划(2024—2025年)》,其中对绿色发展、安全、质量、社会治理等诸多ESG议题的标准提升均有涉及。这表明政府在推动ESG相关标准的制定和实施方面持积极态度。

财政部发布征求意见稿:财政部发布了《企业可持续披露准则——基本准则(征求意见稿)》,将ESG信息披露要求的覆盖范围从上市公司扩展到非上市公司,从大型企业扩展到中小企业。这标志着我国在ESG信息披露方面正逐步建立统一的标准体系。

二、标准制定与国际化

《企业ESG管理体系》的发布:中国企业改革与发展研究会发布了《企业ESG管理体系》,旨在为企业ESG管理建设提供基础框架和有益指导。该标准的发布为企业实施ESG管理体系提供了重要的参考依据。

国际标准的发布:在COP29大会上,ISO发布了全球第一部ESG国际标准ISO ESG IWA 48《实施环境、社会和治理(ESG)原则框架》。这一国际标准的发布进一步提升了全球对ESG因素重要性的认识,并为企业实施ESG管理体系提供了国际通用的框架和原则。

三、发展趋势与市场需求

可持续发展理念的普及:随着全球对可持续发展问题的关注度不断提高,ESG体系在推动企业实现可持续发展目标方面将发挥更加重要的作用。越来越多的企业开始重视ESG管理,并将其纳入战略规划和业务决策中。

投资者和消费者的需求:投资者和消费者越来越关注企业的ESG表现,并将其作为投资决策和购买决策的重要依据。因此,企业需要加强ESG管理,以满足市场和利益相关方的需求。

四、结论

综上所述,随着政策的推动、标准的制定与国际化以及市场需求的增加,ESG管理体系有望成为国家标准。这将有助于推动企业在环境保护、社会责任和治理结构等方面的持续改进和提升,构建更加可持续和负责任的商业生态系统。同时,企业也应积极响应全球ESG倡议和要求,加强内部管理和社会责任实践,推动企业实现可持续发展目标。